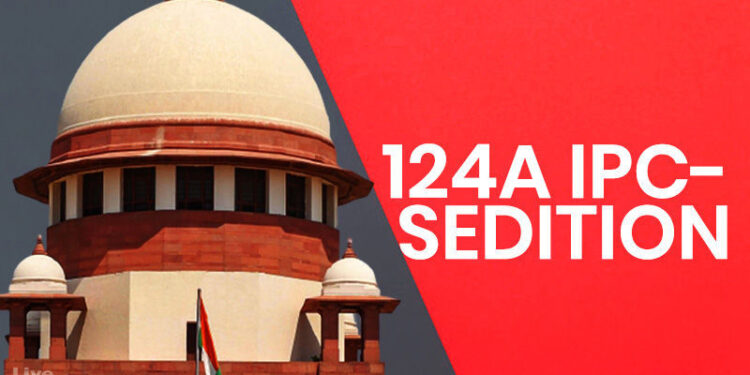

कहावत है न कि आपके पास बस हथौड़ा ही हो तो हर चीज कील नजर आने लगती है. सबसे ज्यादा यह उन क्रूर कानूनों के मामले में सच है जिनका इस्तेमाल सरकार असहमति को कुचलने के लिए कर रही है. इन कानूनों में प्रमुख है भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, जो राजद्रोह को सख्ती से दबाने के लिए तैयार की गई थी.

इस कानून के तहत ऐसे ‘संकेत, दृश्य निरूपण, बोले या लिखे शब्द, जो घृणा या मानहानि उत्पन्न कर सकते हों या सरकार के प्रति अलगाव को उकसाते या उकसाने का प्रयत्न करते हों’, राजद्रोह के बराबर हैं.

ये भी पढ़ें : मोदी मंत्रिमंडल विस्तार : ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, मीनाक्षी लेखी सहित 43 नेता बनेंगे मंत्री

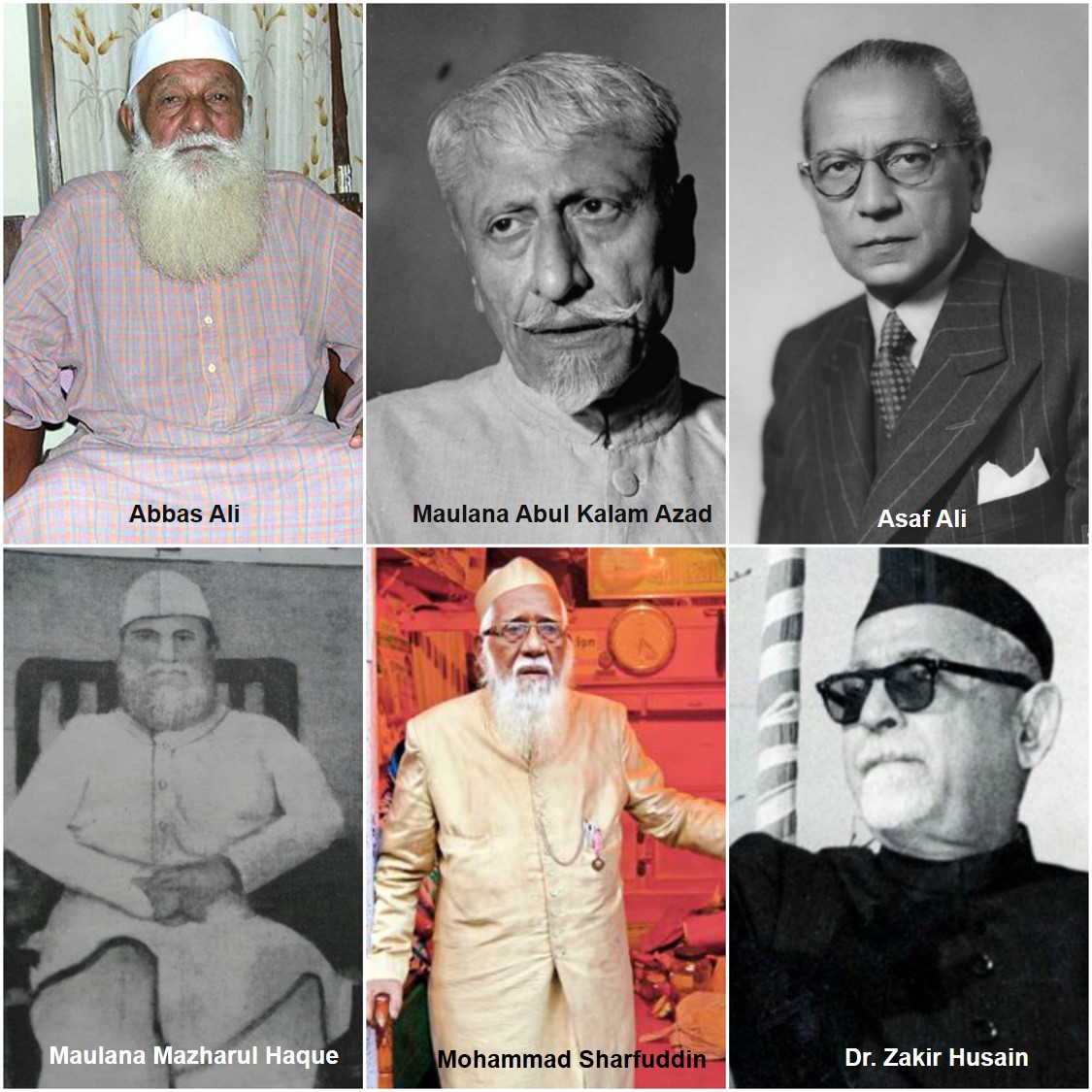

धारा 124ए सरकार के टूलकिट में सबसे कठोर कानूनों में से है. यह तथाकथित तौर पर ‘राज्यसत्ता के खिलाफ अपराधों’ की उस तिकड़ी का हिस्सा है जो उसे विश्वासघात, राजद्रोह और विद्रोह से बचाने के लिए तैयार की गई है. भारत के तत्कालीन औपनिवेशिक आकाओं ने इसे अंतिम और निर्णायक हथियार के तौर पर गढ़ा था और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने के लिए उदारता के साथ इसका इस्तेमाल किया था.

हाल के सालों में यह कानून, अकेले अपने दम पर या दूसरे कानूनों के साथ मिलकर, डर और उन्माद से भरी राज्यसत्ता के हाथों में असहमति को दबाने के लिए पहला और अव्वल हथियार बन गया है. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए), 1967; राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए), 1980; जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून (पीएसए), 1978; और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए), 2002, इन सभी का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये सरकार को मुकदमा चलाए बगैर हिरासत में रखने का अधिकार देते हैं.

सरकार की तरफ से लोगों के खिलाफ दाखिल राजद्रोह के मामलों की संख्या में हाल के सालों में उछाल आया है और ये 2016 में 35 से बढ़कर 2019 में 93 हो गए. 2015 में पाटीदार आंदोलन के नेताओं, 2017 में जाट अशांति से जुड़े लोगों, 2017 में ही गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों, 2018 में झारखंड के पत्थलगढ़ी आंदोलन के आदिवासियों और 2019 में नागरिकता (संशोधन) कानून का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

राज्य सरकारों ने सतही आधारों पर राजद्रोह कानून का सहारा लिया है और देखिए किन लोगों पर लगाया गया है—53 साल का एक शख्स जिसने एक वीडियो बनाकर इनवर्टर बनाने वाली कंपनियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया, बेंगलूरू की एक लड़की जिसने राजनैतिक रैली में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया, या कर्नाटक के उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका जिसने सीएए-एनआरसी के खिलाफ नाटक का मंचन किया.

इस कानून का दुरुपयोग मालूम देने वाला सबसे हाल का उदाहरण 14 फरवरी को तथाकथित ‘टूलकिट’ मामले में बेंगलूरू की 21 वर्षीया जलवायु ऐक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी है.

ये भी पढ़ें : इजराइल के पक्ष में बोलने वालों की हुई बेइज़्जती नेतन्याहू ने 25 देशों को कहा शुक्रिया-भारत का नाम नहीं लिया

दिल्ली पुलिस ने दिशा और दो अन्य व्यक्तियों पर खालिस्तान-समर्थक धड़े—पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन—के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया और उन्हें दिल्ली में किसानों की रैली के दौरान 26 जनवरी की हिंसा से जोड़ने की कोशिश की. जमानत मंजूर करते हुए एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, ”सरकारों के आहत अभिमान की देखभाल के लिए राजद्रोह के अपराध का सहारा नहीं लिया जा सकता.”

राजद्रोह से जुड़े ज्यादातर मामलों की यही परिणति हुई है. मामलों की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन दोष सिद्ध होने की दर में तेज कमी आई है और यह 2016 से 2019 के बीच 33.3 फीसद से गिरकर 3.3 फीसद पर आ गई. ऐसा भी लगता है कि ज्यादातर मामले वैध आधार के बगैर, या तो कानूनी निरक्षरता या जाने-बूझे दुरुपयोग की वजह से दाखिल किए जाते हैं.

चूंकि राजद्रोह संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है, इसलिए किसी भी शख्स को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है. सजा में तीन साल से लेकर ताउम्र कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हैं. इतना ही नहीं, धारा 124ए से आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित हो जाता है और उसे अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ता है. हकीकत में दोष सिद्ध होने की कम दर को देखते हुए प्रक्रिया ही सजा बन जाती है.

परेशानी पैदा करने वाले आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए तमाम सरकारें क्रूर कानूनों का इस्तेमाल करने की दोषी रही हैं. हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने राजद्रोह के मामलों का डेटा 2014 के बाद ही प्रकाशित करना शुरू किया. सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के विषय में दो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं: 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य. पहले फैसले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार की तस्दीक की थी कि सरकार या उसके उपायों की आलोचना राजद्रोह के दायरे से बाहर है,

लेकिन उसने यह भी कहा था कि हिंसा उकसाने का रुझान राजद्रोह है. अब रुझान ढीला-ढाला शब्द है और सयाने वकील इसकी कई तरह से व्याख्या कर सकते हैं. बलवंत सिंह मामले में अदालत ने उन सभी लोगों को बरी कर दिया जिन पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थक नारे लगाने के लिए राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे. यही अस्पष्टता दुरुपयोग की गुंजाइश देती है. साफ है कि राजनीतिज्ञों और सरकार की आलोचना करना या नारे लगाना गंभीर संकट को दावत देना नहीं होना चाहिए, जैसा कि हाल में हुआ है.

बेशक राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता सर्वोपरि है और इनकी रक्षा के लिए कानूनों की जरूरत है. चूंकि ऐसा करने के लिए बहुत-से कानून हैं, इसलिए शायद अब वक्त आ गया है जब राजद्रोह से जुड़ी आइपीसी की धारा 124ए को संशोधित करके इसे हमारे लोकतंत्र के ज्यादा अनुरूप बनाना चाहिए.

आलोचना, असहमति और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किसी भी धड़कते हुए लोकतंत्र की बानगी और कसौटी हैं. भारत को अपनी लोकतांत्रिक साख पर गर्व है और ठीक ही है. हम मजबूत और आत्मविश्वास से भरे देश हैं जिसे बीते सात दशकों से ज्यादा वक्त से अपनी सरकारों को चुनने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है. इस पर सरकार के किसी भी गैरवाजिब काम का दाग नहीं लगना चाहिए. आखिरकार नागरिकों को भी उतनी ही रक्षा की जरूरत है जितनी सरकार को है.

© अरुण पुरी