अगरचे इस्लाम से क़ब्ल मुआशरे की बनिस्बत इस्लाम ने ख़वातीन को बेहतर हुक़ूक़ दिए और मर्दों के फ़राइज़ को साफ़ तौर पर बयान किया, इन बातों का ढांचा काफी हद तक पिदर निज़ामी (patriarchy) का ही रहा, और तलाक़ सिर्फ मर्दों का हथियार रहा । एक औरत को अलहदगी का मुतालबा करना पड़ता है और उसका शौहर चाहे तो दे या फिर इन्कार कर दे । यहां तक कि औरत के अलहदगी तलब किये या कभी भी ख्वाहिश ज़ाहिर किये बग़ैर भी शौहर उसे तलाक़ दे सकता है। इस्लाम के ऐसे तरीक़े जो ख़वातीन के साथ बेहतर रवैये अपनाने की राह फ़राहम करते हैं उन्हें काफ़ी अनदेखा किया गया, ये इस हद तक हुआ के एक आम जुनूबी एशियाई मुसलमान को ये तौर-तरीक़े कोई अजूबा मालूम होते थे।

यह कोई राज़ की बात नहीं है कि हिंदुस्तान में तालक के मुद्दे पर बहुत ज़ियादा अकसरियती तअस्सुब है। कभी-कभी लिबरल (जो मुसलमान ख़वातीन की फलाह-ओ-बहबूदी के लिए फिक्रमंद हैं) के इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व ब्रिगेड (जो अपने तख़य्युल में मुस्लिम मर्दानगी की बनी फ़र्ज़ी तस्वीर से फ़िक़्रज़दा हैं) के इस्लामोफोबिया से अलग करना मुश्किल होता है। एक खास क़िस्म का अकलियती रद्दे-अमल भी मुसलमानो पर ग़ालिब है। मैंने इस मसले पर अपनी राय कहीं और तफ़सील से ज़ाहिर की है इसलिए यहाँ इस पहलू में नहीं जाऊंगी। हालांकि यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि इसके नतीजतन मुसलमानों ने तालक-ए-बिदत और इससे जुडी हुई रिवायतों को–जो कि रसूल-ए-पाक को साफ़ तौर पर और शदीद नापसंद थीं — बाल की खाल निकल कर technical points पर बचाव किया है ।

इस मुद्दे पर अंग्रेजी में जो किताबें लिखी जाती हैं वह ज़्यादातर मुसलमानों के बारे में या इस्लाम का बचाव करते हुए, ग़ैर-मुस्लिम क़ारीन को ख़िताब करती हैं। ज़िया-उस-सलाम की लिखी हुई किताब “टिल तलाक डू अस पार्ट” का नुक़्ता-ए-नज़र इस लिए भी ख़ास है क्यूंकि कि ये मुस्लमान क़ारीन को भी ख़िताब करता है। इस किताब को तालाक से जुडी हुई क़िस्म-क़िस्म की मीरास की सच्चाई को हल करने और इस्लाम के भीतर से जेंडर जसटिस इमकान के लिए एक मजबूत मामला बनाने के मुद्दे पर एक प्राइमर के तौर पर भी देखा जा सकता है। किताब के बाब 1 से 10 में सलाम ने बेहद आसानी से पढ़े जा सकने वाले और बेहद तजदीदी तरीक़े से इस मुद्दे पर अब तक के तज़किरे और परेशानियों की जड़ों को ज़ाहिर किया है।

इस मुद्दे पर अब तक की सारी ऐकडेमिक किताबों के मुक़ाबिल ये किताब सबसे जदीद किताब है जो कि क़ारीन को शाइरा बानो मामले तक उप टू डेट करती है। मुसन्निफ़ का सहाफ़ी पस मंज़र किताब के 11 से 14 अबवाब में नुमाया है , जहां उन्होंने ‘ट्रिपल तालक’ तनाज़ियत की सियासी तारीख़ में हालिया वाक़ेयात को दस्तावेज किया। हलाला, पॉलीगेमी और ख़ुला जैसे मुद्दों पर कुरान और मुख्तलिफ नज़रियाती इस्कूलों की हिदयात की तजज़ियाती तफ़हीम पेश करने के बाद, उनकी लिखाई में मौजूदा क़ानूनी एक्टिविज़्म की बेहद सतही नुमाइंदगी अजीब लगती है और परेशान करती है। जिस तरह से वो बयान करते हैं, इस कहानी में दो मरकज़ी क़िरदार हैं — भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA बीएमएमए) और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB एआईएमपीएलबी) हैं। कानूनी मशरूइयत और तालाक-ए -बिदअत को जुर्म का दर्जा देने पर बहस में शामिल कई और आवाज़ें उनके सुनाए इस क़िस्से में पूरी तरह ख़ामोश हैं। मजलिस लीगल सेंटर की फ्लाविया एगनेस, और बेबाक कलेक्टिव की हसीना खान जैसी आवाज़ों को छोड़ देना इस किताब की एक बड़ी ख़ामी है। इस किताब में ख़ामोश आवाज़ों ने दूसरी जगहों पर अपने काम, बयानात और तहरीर में दिखाया है के किस तरह मुसलमान मुआशरे में पिदर निज़ामी के खिलाफ औरतों की जद्दोजेहद पर आवामी बहस-मुबाहिसा और मीडिया डिस्कोर्स , बेहद मज़बूती से मुस्लिम ख़्वातीन की सामाजी – इक़्तेसादी जद्दोजेहद के ज़िक्र पर हावी हो जाता है। उन्होंने इस बात पर भी रौशनी डाली है कि कि मुस्लमान ख़वातीन पहले ही से सिविल कानूनों के सहारा ले कर अदालतों से तलाक से मुताल्लिक़ मामलों पर दावा करती रही हैं और राहत भी हासिल करती रही हैं।

हालांकि यह सच है कि मुस्लिम औरतों के हुक़ूक़ पर काम करने वाली तंज़ीमें हिंदुस्तान में औरतों के हुक़ूक़ की वसी तहरीक के अंदर अब एहमियत और आवाज हासिल कर रही हैं, लेकिन बदक़िस्मती से मेनस्ट्रीम मीडिया और ज़्यादातर मक़बूल मुबस्सिरीन ने उन्ही आवाजों को बदस्तूर तरजीह देना जारी रखा है जो मुस्लिम ख़वातीन के मज़हबी रिवायतों की मज़लूम होनी की थके हुई लुग़त और ज़ुबान का ही इस्तेमाल करते हैं।

ये मानना होगा, और सलाम की किताब इस बात की गवाही देती है, के शादी और तलाक़ के बारे में अमूमन मज़हबी सोच से अलग इस्लामी नुक़्ता-ए-नज़र ग़ैर मामूली तौर पर काफ़ी हक़ीक़त पसंद और ग़ैर जज़्बाती है। जैसा कि अक्सर दोहराया जाता है, इस्लाम में शादी कोई मुक़द्दस रिवायत (sacrament) नहीं है। इस नुक़्ता-ए-नज़र में इस हक़ीक़त को क़ुबूल किया गया है के अफसोसनाक या दुखी शादियाँ भी मुमकिन हैं , और दीन का मोमिन से हरगिज़ यह मुतालबा नहीं है के बदनुमा रिश्तों को ज़िन्दगी भर ढोते रहें।

और अगर सचमुच इस्लाम में मामला यही है तो ये पूछना लाज़मी है के जुनूबी एशियाई मुस्लिम समाज में तलाक़ और अलहदगी को ख़्वातीन लिए तबाहकुन बात क्यों समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि तलाक़ और अलगाव ज़रूरी तौर पर पुरतशद्दुद और ज़ालिमाना अमल या वाक़िया हैं। क्या वुजुहात हैं जो तलाक को इस तरह का नागुज़ीर वाक़िया बनाते हैं ? पहली तो ये कि पिदर-निज़ामी समाजों में ख़्वातीन को आमतौर पर ख़ुदमुख़्तार मख़लूक़ात नहीं माना जाता है, फिर ग़ैर-शादीशुदा ख़्वातीन का मुआशरे में कोई सामाजी दर्जा नहीं होता, और तलाकशुदा ख़्वातीन सिर्फ मज़लूम और ज़्यादती की शिकार ही हो सकती हैंं।

इस तरह की किताबों में इस क़िस्म का तज़ाद अक्सर देखा जाता है कि मुसन्निफ़ इस सूरत-ए-हाल की वज़ाहत करने के लिए परेशां होते हैं कि इस्लाम ख़्वातीन के साथ इम्तियाज़ी सुलूक नहीं करता है और ख़्वातीन के खदशियात का ख़याल रखता है, लेकिन फिर ये मुसन्निफ़ जल्दी ही इस दलील के जाल में फँस जाते हैं कि मुसलमानों का मज़हबी अमल ही उनके दुखों की वाहिद वजह है। हिंदुस्तानी मुसलमान ख़्वातीन के सवालात के इज़हार की ये दुश्वारी इस क़िस्म की है कि सलाम भी इससे बचने में पूरी तरह कामियाब नहीं रहे। शायद एक वजह यह हो सकती है कि अबवाब 11 और 12 में सलाम खुद को एक ऐसे डोमेन में पाते हैं जिस से वह नावाक़िफ़ थे। या फिर हिंदुस्तान में मुसलमान ख़्वातीन की तहरीक की पेचीदगियों से दो-चार होने के लिए उनके पास वाफ़र वक़्त नहीं था।

हालांकि, बाब 13 ‘फैसले जिन्होंने रास्ता हमवार किया’ में उन्होंने पिछले क़ानूनी मामलात और उनके नताएज का मुख़्तसर तौर पर बयान किया है पर कुल मिला कर किताब में माहौल यही बनता मालूम होता है कि शायरा बानो मामले के साथ मुस्लिम ख़्वातीन की तलाक से पैदा होने वाली परेशानीओं का ख़ात्मा बस हुआ ही जाता है । बदक़िस्मती से, शायरा बानो केस के वसी फैसले की कमियाँ हमारे सामने किताब के बाब 12 में ही आ चुकी हैं , जब क़ारीन को ये मालूम होता है कि फैसले में इस केस की फरियादी ख़वातीन ने अपनी परेशानिओं के मुत्तल्लिक़ जो अर्ज़ी दी थीं उन्हें पूरी तरह से नज़र अंदाज़ कर दिया गया और उन्हें ज़ाती तौर पर कोई राहत नहीं मिली। बाब 14, इस पूरे मामले में (AIMPLB) एआईएमपीएलबी को कुछ सांस लेने भर की जगह फ़राहम कराने की नज़र है — जो कि ज्यादातर दूसरे ख़यालात में या तो ‘महज़ एक NGO’ बताया गया है जिसका इस तमाम बहस में कोई मक़ाम नहीं, या फिर ज़न-बेज़ार मुल्लाओं की एक तंज़ीम बताया है।

बाद के बाबों में ज़िआ-उस-सलाम फिर से तमानियत हासिल कर लेते हैं। बाब 15 में वो दुनिया भर में मुसलमान मुल्कों में मनमानी तालाक या तलाक़-ए-बिदअत के खिलाफ किए गए तरीक़ों की एक तफ्सीली फ़ेहरिस्त तैयार करते हैं । दुनिआ भर के मुसलमान तलाक़ के मुद्दे से जुड़े मसलों पर इन को सही इस्लामी तरीक़े मानते हैं । किताब का यह बाब हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच इस्लाहात की वकालत के लिए बेशक़ीमती साबित हो सकता है। आखिरकार, सलाम मौजूदा हाल में तलाक़ के मसलों की मिक़दार पर और क़ाज़ी अदालतों में शादी से जुड़ी तनाज़ियत , और तलाक और ख़ुला दोनों के मामलों से निपटने के रिकार्ड पर तश्ख़ीसी नज़र डालते हैं । आख़िरकार इस पूरे हंगामे के बारे में यही कहना पड़ता है कि कप में तूफान की तरह है। ज़िया-उस-सलाम अपनी इस किताब में ये बात हालाँकि सीधे तौर पर कहते नहीं पर यह ख़ुद-बख़ुद साबित हो जाती है।

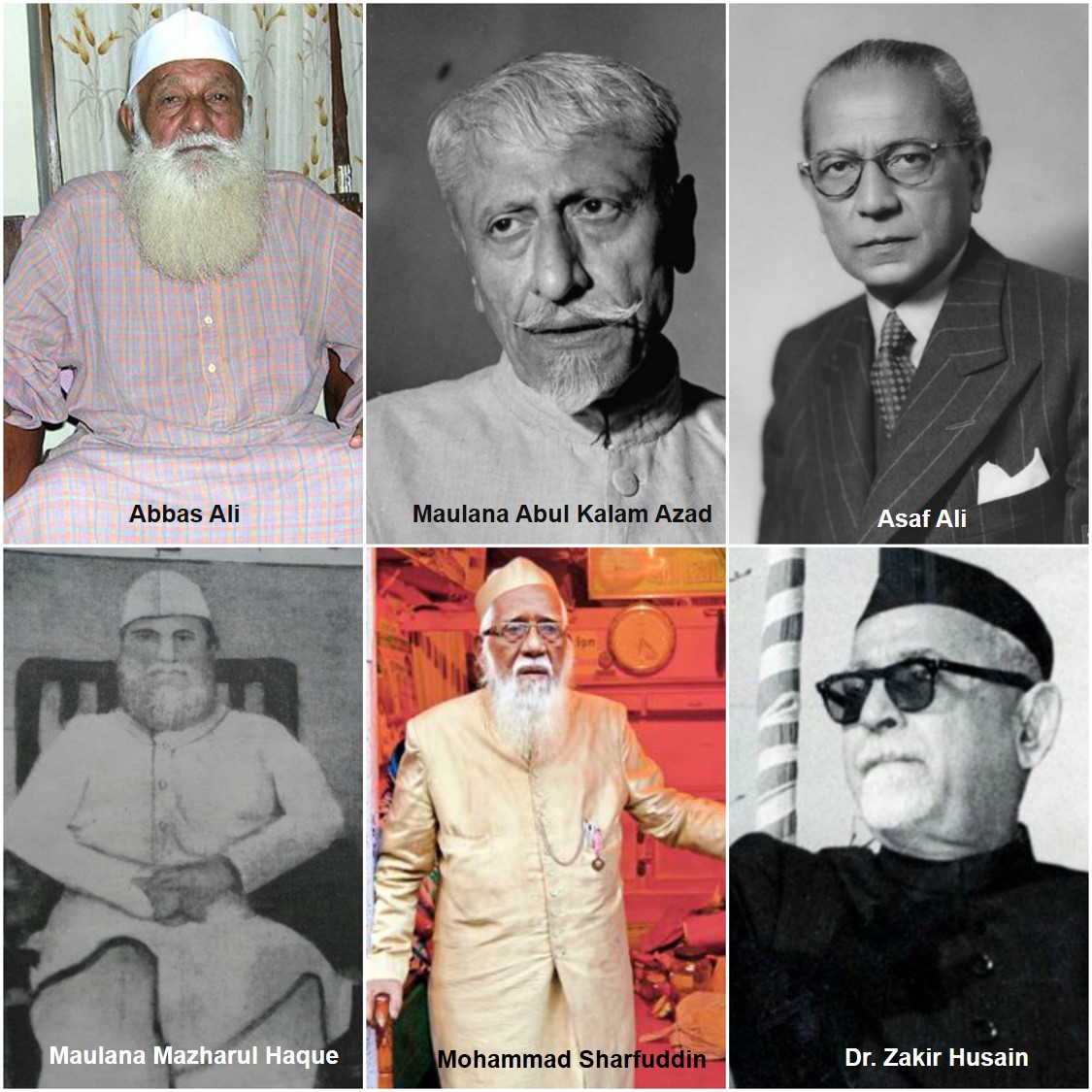

चूंकि मुसलमान ‘अक़ीदों को ठेस’ लगने वाली ज़ुबान से दूरी बना कर अब शहरियत के हुक़ूक़ों की ज़ुबान बोलना सीख रहे हैं, तो लाज़मी है कि उन्हें इन्साफ और मसावत के मयार को उन मुद्दों पर भी लागू करना होगा जिन्हें लंबे समय से क़ौम का अंदरूनी मामला कह कर ख़ामोशी अख्तियार कर ली जाती रही है। इस मामले में मुस्लिम अवामी दायरे (public sphere) में इन मुद्दों पर बहस बेहद अहम है। यह तस्लीम करना भी ज़रूरी है कि इस बहस की इब्तेदा और सहूलियत के लिए सिर्फ आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंज़ीमें या मौलवी लोग ही ज़िम्मेदार नहीं है। मुस्लिम कारकुन, दानिश्वर , और कानून एक्सपर्ट इस सवाल पर बहस कर रहे हैं और इन सवालों से निमटने की कोशिश भी कर रहे हैं।

![]()